デュエプレ開発者特別インタビュー(前編)

カード開発・運営:松浦元気

聞き手:神ゲー攻略編集部

2024年12月に5周年を迎えたデュエル・マスターズ プレイス。2025年4月にリリースされた第30弾「最終禁断決闘」によって勝太編が締めくくられた。そして5月には切札ジョー編なる『新章デュエル・マスターズ』へと突き進む。

今回は「デュエプレ開発者特別インタビュー」第2回として、デュエプレにおけるカード開発、及びゲーム全般の企画運営を担当する松浦元気氏に、長いようで短い5年間を振り返っていただきつつ、開発の裏話や、これからのデュエル・マスターズ プレイスについてお話を伺いました。

何でも屋の松浦氏

―――本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ではありますが自己紹介からお聞かせいただけますでしょうか。

松浦氏:

タカラトミー デジタル事業室企画課の松浦元気と申します。デュエプレでは「開発ディレクター」のような呼び方はされますけども、カード開発はもちろん、ゲームの運営周りですとか、様々なところを担当させていただいている『何でも屋』みたいな立場でございます。

―――とにかくデュエプレ全体の運営管理をされている・・・といったところでしょうか。

松浦氏:

そうですね。今は他の人に任せている部分が多いですが、サウンド以外はほぼ携わったかもしれません。

ソロプレイやbotのCP(コンピュータープレイヤー)用のデッキ構築や、CP のプレイングAIの開発、各ゲーム内イベントの企画から運用、公式大会、公式イベントやキャンペーンの企画にも参画させていただいていますし、そういえば一時期公式ホームページの更新もやっていたこともありましたし・・・いろいろです(笑)

―――ちなみに本日はジャマー団の帽子とマスクを着けていらっしゃいますね。

松浦氏:

はい、このところジャマー団の業務が忙しくて・・・という冗談はさておいて、最近、私自身が公式番組になかなか出られておらずでして。いざ今回インタビューを受けさせていただくにあたり、皆さんの記憶に近い見た目にしようということで、2024年8月に実施した『配信者王決定戦バトルロイヤル2024 ~反逆のジャマー団襲来~』の格好で来ました。

大会好きがゲーム運営に

―――それでは改めて、松浦氏はどのような経緯でデュエプレの開発へ入ることとなったのでしょうか。

松浦氏:

元々は自分、ゲーム開発と全然関係ない建設業に携わっておりました。主に高層マンションの新築工事や改修工事にて、施工管理や現場監督とかそういうことをやっていて。

その傍ら、デュエル・マスターズをプレイヤーとして遊んでいました。それこそ黎明期からデュエマを遊んでいまして。中学生くらいですかね、闘魂編(インビンシブル・ソウル)という《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》が出たパック。あのあたりから本格的に公認大会に出るようになって、それ以降ずっとデュエマをやっています。

もうその頃から大会が大好きで、地元のおもちゃ屋さんで大会のお手伝いをさせてもらいながら、自身も選手としてデュエマを楽しんでいました。

初めて公式大会に出られたのは2008年、戦国編(バトル・ギャラクシー)の全国予選。あれは幕張メッセでしたね。TOP16で負けてしまいましたが、すごく楽しくて興奮しっぱなしだったのを覚えています。

それから公式大会に毎年出続けて2014年、ドラゴン・サーガの時代。全国予選を《龍覇 グレンモルト》のデッキで優勝して、これまた幕張メッセで行われた日本一決定戦(全国大会)に出場したのが選手としてのピークです。

選手として活動する中、もう大会というものに夢中だった私は、自分でCS(チャンピオンシップ)と呼ばれる非公式大会を主催していました。とにかく大会が好きすぎて、選手以外の立場で大会に携わるのも大好きだったんです。

するとなんと、嬉しいことにデュエマ公式が2015年からGP(グランプリ)という大型大会を開催し始めてくださいまして、そこからはジャッジ(※)としても公式大会に携わるようになりました。

※ジャッジ:デュエル・マスターズにおいて大会を円滑に進行するため、大会ルールやカードの裁定判断や、プレイヤー間のトラブル解決を担う公平な第三者

―――とにかくデュエマを心から楽しむプレイヤーといった立場だったと。そこからデュエプレの開発という立場にはどのような経緯でなられたのでしょうか。

松浦氏:

当時の私は、選手とジャッジとイベント業等々で存分にデュエマを謳歌しているとはいえ、普段は建設現場のおじさん。アプリゲームの開発には程遠い存在です。

そんな私をこのプロジェクトと結び付けてくれたのは、デュエマ公式の用意してくださった公式イベントという舞台と、そこでの活動だったと思います。活動を続けていたことで、プロデューサーの佐戸に見つけていただくことができまして、お声掛けいただけたというところでございます。

―――プロデューサーさんから直々にお声掛けいただいたのですね。請ける際、何か葛藤などありましたか?

松浦氏:

正直、私自身あまりアプリゲーム自体を遊んだことが無くて。アプリゲームをやる時間があれば、デュエマの練習をしてルールを覚えて、大会の企画を練りたかったですから(笑)

なので、アプリゲームを遊んだことのない人間が、果たしてアプリゲームを作れるのだろうかと思っていました。

ただ、オファーを貰った日にプレゼン資料に目を通した時、ルピコのイラストがありまして。アプリゲームとかそういうのに疎かった自分が、一目見た瞬間「《コッコ・ルピア》だ!!」ってわかって。あの瞬間は雷に打たれたような衝撃で・・・。ルピコに一目惚れしてしまいました。

そこから『デュエル・マスターズ プレイス』というコンテンツにグイっと心惹かれ、入っていく形になりました。

―――野島氏のインタビューでもルピコを元に五守護者のデザインを切り直したとお話されていましたが、松浦氏もルピコから大きな影響を受けられたと。すごい影響力ですね・・・。そんなプロデューサーのお声掛けがあって、実際にデュエプレの開発に入ったのはいつ頃でしょうか。

松浦氏:

私が入ったのは、2018年の9月ごろですね。デュエプレのリリースがその翌年の12月だったので、リリースまであと1年ちょっとぐらいのタイミングでした。

―――松浦氏が入られたタイミングでデュエプレのシステムはどのくらい完成していたのでしょうか。

松浦氏:

入った時には既に大まかなUI等の土台ができていた状態でしたね。ただ、リリース時点で収録するカードのラインナップやゲームルールの整備はまだできておらず、その部分をお願いしたいとお声掛けいただいた、という話でございました。

―――TCGのデュエル・マスターズをDCG(デジタルカードゲーム)に落とし込むような部分を任された、といったところでしょうか。

松浦氏:

そうですね。主に「カードパックを作る」と「DCGへの落とし込み」ですね。

作る側になったことによる変化

―――デュエプレ開発に携わるタイミングで、『遊ぶ側』から『作る側』へと立場が変わりましたが、立場の違いでデュエル・マスターズへの印象や向き合い方の変化はあったのでしょうか。

松浦氏:

ものすごく変わりましたね。そもそも、プロジェクトへの関わり方が当初思っていたのと全然違うなと感じていました。

最初はTCGの内容をそのまま実装していくと思っていました。それこそ黎明期の《アストラル・リーフ》が非常に強かった、あの時代を。

ところが、カードの収録についてはもちろん、能力の調整もして欲しいという話をいただいて。「確かに《無双竜機ボルバルザーク》や《母なる大地》といったプレミアム殿堂カード(※)は、そのまま収録するのは厳しいか」と思っていたので、そのあたりの能力調整、もしくはそもそも実装しないとか、そんな感じだと思っていたのですけど、実際は想像をはるかに超える調整を求められることとなりました。

※プレミアム殿堂カード:TCGデュエル・マスターズにおける強すぎるが故にデッキへ1枚も入れられないカード

―――リリース当時、TCGをDCGで遊べると言っても、他のタイトルでは、TCGをそのまま落とし込むようなDCGが多かったと感じます。その中で、デュエプレは特にシステムを大きく変えていました。

松浦氏:

そうですね。開発を進めていく中で、操作があまり複雑にならないよう基本自動処理にしていく方針になりまして。

例えばマナルールの簡略化なんかは凄く大きな話ですよね。今となっては正解だったと自信を持って言えるものの、当時の自分はかなりこの変更が与える影響に怯えていました。

また、TCGの《アクア・ハルカス》は「1枚カードを”引いてもよい”」なのですが、なるべく自動処理にすべく「1枚カードを”引く”」に変更する、のような。これも細かいようで、この変更を施されるカードは多く、かなり影響の大きい変更だなと思っていました。

こういった変更が積み重なって、「TCGから結構変わるけど大丈夫なのか!?」という思いが常にありました。

ただ、そうやってTCGから変わっていく分、だからこそ見えた新しい部分もたくさんありました。わかりやすいところでいくと、当時あまり遊べなかったカードやテーマが、どんどん遊びやすくなっていって。「このテーマって、本当はこんな動きができたんだ!」と理解が深まっていって。改めてデュエマを勉強し直すことができて、またさらにデュエマが好きになりましたね。

―――どうしてもTCGプレイヤー側からすると、「強いテーマを使いたい」という気持ちや、「新しいテーマを組むのにはお金がかかる」というのもあり、なかなか触りづらいテーマが出てしまいますね。

松浦氏:

ですね。でも、まだ遊んだことがないテーマで実際に遊んでみると「えっ!?このテーマがめちゃくちゃ面白い!なんてもったいないことしていたんだ!マジで面白いなこのゲーム!」と思いました。

デュエプレはそんな「遊んだことがないテーマ」を遊んでいただく絶好のチャンスだと思ったので、「これは絶対皆さんにお届けしないと!」という使命感に駆られましたね。

バトルゾーンの上限・『探索』の実装

―――TCGと大きく異なるポイントとしては「バトルゾーンの上限」と『探索』の2点も大きいかと思います。この2つに関してはどういう経緯で今の形になったのでしょうか。

松浦氏:

まずはバトルゾーンの上限ですよね。私も最初「ええっ!?マジかぁ・・・」と思いました(笑)

真っ先に懸念したのは《ダイヤモンド・カッター》を擁するブロッカーデッキの遊び心地です。

―――《ダイヤモンド・カッター》は自分も当時使っていました。たくさん並べたブロッカーで相手が攻めあぐねているところに、《ダイヤモンド・カッター》を唱えて一気に攻撃を仕掛ける戦い方ですね。

松浦氏:

ですよね!

当時子供たちが遊んでいたような、ブロッカーを無限に並べる遊び方は厳しくなりますし、なによりルール整備も難しそうだなと思いました。

―――アプリゲームという都合上、カードを無限に並べるというのは厳しいですもんね・・・。バトルゾーンの上限が7というのは最初から決まっていたのでしょうか。

松浦氏:

いや、確か私が入った時は6だったんですよ。なんなら5にしようという話もあって。

というのも「TCGよりも簡潔で、手軽にできるデュエマ」というプロデューサーの方針があり、その一環でバトルゾーンも減らした方がもっとシンプルに、より遊びやすいんじゃないか、という意見が社内で挙がっていたんです。

しかし、それだと本当に再現度が落ちてしまいますし、「せめてあと1つ増やして7。というか、やっぱ無制限になりませんか?」と何度も何度も議論しましたね。

―――現在でも《ガチャンコ ガチロボ》や《爆熱DX バトライ武神》などの大量展開カードだとギリギリに感じることがありますので、上限が5だとどうなっていたか想像がつかないですね。

松浦氏:

ただ、これはかなりアドバンスな話ではありますが、上限があることによって生まれる面白さもあります。例えば、バトルゾーンを埋めてしまうと、S・トリガーの《アクア・サーファー》を出せずに負けてしまったり、上限があるからこそ《ホーリー・スパーク》がより強力だったり。

もちろん、TCGにはない要素なので、ユーザーに受け入れてもらえるだろうか、という不安は常にありました。その中で開催されたのが、リリースの直前に東京と大阪で開催した先行体験会ですね。

先行体験会では、いろんな方々にご参加いただきました。その中には、私がTCG時代から知っている強豪プレイヤーたちも遊びに来てくれて。

彼らに実際に遊んでみた感想を聞いてみたら「バトルゾーンの上限も面白い!」って言ってもらえたんです。

彼らがすごくTCGのプレイングに長けているからこその感想ではあったと思いますが、それでもバトルゾーンの上限を、「新たな面白さ」として捉えてくれたというのは、すごくホッとしましたね。

―――結果として、現在もデュエプレ固有の駆け引き材料として受け入れられていますね。また、『探索』に関してもデッキを作る上で新しい考慮材料として出てきた部分でした。

松浦氏:

『探索』は、《ディメンジョン・ゲート》や《鳴動するギガ・ホーン》などのサーチ系カードをどうやって実装するかを検討する中で生まれました。

TCGと同様に山札の中を全て見て、その中から選ぶことは、もちろん技術的には問題なく実現可能ではありました。

しかし、そのサーチ系カードで問題視していたのは、TCGでできていた「サーチ中に山札の中を全て把握してシールドに埋まっているカードのチェックができてしまう」ことでした。

サーチ系カードでシールドに埋まっているカードをチェックする行動は、それこそCSやGPのような大会規模では必須の技術になっていたのですが、すごい時間かかるんですよ。

例えば《ディメンジョン・ゲート》でサーチする際、見ている山札の中に《ホーリー・スパーク》が3枚しかなかったら、残りの1枚はシールドに埋まっているとわかります。逆に、山札に《ホーリー・スパーク》が4枚あれば、《ホーリー・スパーク》はシールドに埋まっていないという情報を得ることができます。

これによって、《ホーリー・スパーク》がシールドに埋まっているから攻撃しても大丈夫だ、埋まっていないから攻撃せずにブロッカーを並べよう、のような判断ができてしまうんですよ。

―――S・トリガーがシールドに埋まっているか把握できるだけでだいぶ戦略が変わってきますものね。しかし確認がとても長くなってしまい、手軽ではなくなってしまう。

松浦氏:

デュエプレはスマホで遊べるのでスクリーンショットも撮れますよね。撮ったスクリーンショットを見ながら戦って・・・というのが基本戦術の一部になってしまうのは良くないというところで、その戦法ができないよう自動化することはマストだと考えていました。

その中で、サーチ対象になるカードを自動で選別してその中から選んでください、という形にすれば良いのでは、という話になったんです。そうすれば、山札の中を見ずにサーチしたいカードを探せるので、先ほどのような懸念は解消できます。

しかし、結局のところ、多くの選択肢の中からカードを選ぶこと自体が、特にライトユーザーや初心者にとっては難しいという話にもなりました。例えば、サーチ系カードの対象となるカードが10種類あると、その中から選ぶというだけで大変ですよね。

そこで、「サーチする対象を3択にまで絞り、その中から選ばせる」という現在の『探索』ができました。

最初は、『探索』は山札だけだったのですが、次第にマナゾーンや墓地にも導入することになりました。対戦が長引けばその分カードが増えていく、つまり選択肢が多くなってしまうゾーンだからです。

私は《ストーム・クロウラー》や《宣凶師ベリックス》みたいなカードを好んで使っていたので、大きな変更だなと感じていたところがあります。ただ、特にマナゾーンに関してはマナルールも結構異なりますし、逆に、『探索』によって新たな戦術や技術が生まれていたこともありましたので、これはこれでアリなのかなというところで、自分の中に落とし込んでおりました。

勝太編でのテコ入れ

―――そして2022年9月には勝太編へと突入していきましたが、ここでマナゾーンや墓地の『探索』の廃止といったリリース時のシステムへのテコ入れがありました。こちらはある程度事前に想定されていたのでしょうか。

松浦氏:

『探索』に関しては1度走り出した以上、少なくとも勝舞編はこれで走り切ろうという覚悟で臨んでいました。ただ、勝太編もこれで走り続けようとまでは覚悟していなかったです。

このゲームは、「ライトユーザーでも遊びやすく」という理念を大事にするよう開発してきました。とはいえ、ここまでゲームが進んでくればライトユーザーもゲームに慣れ、1つレベルアップしてもいいよね、と考えていたのが勝太編だったんです。

マナゾーンと墓地の『探索』廃止の大きな理由として、《タイタンの大地ジオ・ザ・マン》と《激天下!シャチホコ・カイザー》の実装が控えていたこともありました。この子たちをはじめ、よりマナゾーンや墓地を活用するカードやギミックが増えていく年代に入りますから、もうここで決断をしようと思い立ちました。

それと、少し話が逸れるんですけれども、変革をもたらすもう1つのきっかけになったのは《特攻人形ジェニー》でした。

―――こちらも第16弾で実装されたカードでしたね。しかもそれまで《ゴースト・タッチ》等の手札破壊(ハンデス)系カードは捨てる側がカードを指定できる形式でしたので、《特攻人形ジェニー》も同じ形式になるだろうと当時は予想されていました。

松浦氏:

この《特攻人形ジェニー》は、デュエプレというゲームのステージを1つ上げるというところの分岐点でした。

デュエプレは、過去に《ゴースト・タッチ》や《汽車男》を下方修正しています。それに沿うなら、《特攻人形ジェニー》も同じようにTCGから下方修正してお出しすることになる。それは個人的に、耐えられないことでした。

かつての《ゴースト・タッチ》や《汽車男》の下方修正については、当時の我々の判断自体は間違ってなかったと思っています。ただ、それは黎明期だったからであって、このゲームのステージを上げて良いタイミングだと思ったので、マナゾーンや墓地の『探索』の廃止や、TCGそのままの《特攻人形ジェニー》の実装にチャレンジしました。

勝太編からは、デュエプレ独自のカード能力の調整をさらに進めていく構想がありました。早速『P’S覚醒リンク』で《激竜王ガイアール・オウドラゴン》や《死海竜ガロウズ・デビル・ドラゴン》を活躍させようとしていましたし。

オリジナルの要素を入れていくなら、TCGで強かったカードもちゃんと強くないと。全部が全部は無理なのは承知ですが、せめて《特攻人形ジェニー》みたいな基本的なカードくらいは意地でも守ろうと思っていました。

―――実際、《特攻人形ジェニー》のランダムハンデス実装はかなり反響を呼んでいました。

松浦氏:

いやー、賛否両論でしたね。当然、「《ゴースト・タッチ》を下方修正したのに学んでないのか?」という声も寄せられました。でも、学んだからこその決意だったんです。

運営の苦悩、不具合の連続

―――こういったカードやルールでの調整で動かれていたとのことなのですが、カード開発以外ではどういったところに関わっているのでしょうか。

松浦氏:

自分で申し上げるのも恥ずかしいですが、本当にいろいろですね。プランナーさんやディレクターさんの手が足りないところが色々ありましたし、やっぱり運営していく中でもどかしい部分がいっぱいありました。そういった部分をアレコレ自分でやろうとした結果、色んなことをやらせていただけるようになりましたね。正直、カード開発より、運営で苦労した記憶の方がたくさんあります。

―――そもそもカード開発以外の部分での業務が多かったのですね。

松浦氏:

そうですね。もちろんカード開発のテストプレイやその段取りもあるので、それをやる日はそちらに集中するんですけど、それ以外の日中は打ち合わせや企画書、仕様書作成にかかりきりといった感じでした。カードリストを作る作業はそれが終わってからですから、常に時間と気力との戦いです(笑)

―――特にリリース1年目は不具合やメンテナンスが多くあり、不安定な時期がありましたね。

松浦氏:

はい・・・皆さんには本当にご迷惑をおかけしてしまいました。特にリリース初期のメンテナンスの連続は本当にしんどかったです。メンテナンスが終わった後も大きな不具合が発生してしまったり、それによって緊急メンテナンスを入れなければならなくなったり。

そんなことがたくさんありまして、「あれやらなきゃ!これもやらなきゃ!」と、ひたすらに奔走していましたね。

―――1ユーザーとしてもリリース当初は本当に大変な状況なんだろうと感じておりましたが、その中でもなんとか突き進んだ結果、無事5周年を迎えることができました。

松浦氏:

いやー、当時はもうユーザーの皆さんの声と遊んでいる姿、それだけが癒しでしたね。

やっぱりDCGの良いところだなと思ったのは、SNSや動画配信サイトでユーザーが遊んでいる様子を見られることでした。ユーザーの皆さんが遊んでいる声や姿が、開発スタッフ一同の支えになっていました。

―――ほぼ朝から夜までデュエプレの運営となると、実際にプレイする時間の捻出がかなり厳しいと感じるものの、松浦氏は大会の解説等も行っていました。プレイ時間というのはどうやって捻出されているのでしょうか。

松浦氏:

根性です(笑)

特に私は自分でやらないとダメな性分で。ユーザーの皆さんと一緒に遊んでいないと、全然わからなくなってしまうんです。

これはもう開発していて切に思っているんですけど、我々が作ったカードプールって絶対ユーザーの方が上手く調理するんです。公式大会の配信で「松浦さんの手のひらの上」なんてお言葉をいただいたことがございましたが、全ッ然そんなことないので!

僕らはカードプール、いわば土台を作っていますが、そこに命を吹き込んでいるのはユーザーであって、その生き生きした様を自分でも体感しながら開発させていただいています。日々ランクマッチに潜っていますので、もしマッチングした際は対戦よろしくお願いします (笑)

デュエマ好きの意地

―――デュエプレがリリースして間もない頃はコロナ禍ということもあり、TCG自体が遊びづらくなっていた状況でした。その中でのリリースは、多くのユーザーが注目するきっかけになったのではないかと感じます。

松浦氏:

『デュエル・マスターズ』というIPを預からせていただいているプロジェクトの一員として、是が非でもデュエル・マスターズに貢献したいと思っていました。

そこで来たコロナ禍、外出自粛期間は、デュエル・マスターズにとってもクリティカルな問題だったと思います。そんな中でも、スマホ1つでデュエル・マスターズを遊べるデュエプレは、この界隈のピンチにこそ貢献できる、むしろ貢献しなければならないと思っていました。

デュエル・マスターズを遊ぶ人を減らさないために、こんな時でもデュエル・マスターズに触れる大事な遊び場としての役割を果たさなければ、と。もうその一心で頑張っていましたね。「意地でもここで頑張らなければウソだ!!」ってずっと鼓舞し続けていました。

人間っぽさをCPに表現させる

―――そして、先程自己紹介でもお話いただきましたが、メインストーリーやレジェンドバトル、シティバトルといった対CP(コンピュータープレイヤー)との対戦にも関わっていらっしゃるとのことですが、CP戦の動作ロジックや難易度はどういった点を意識して作られているのでしょうか。

松浦氏:

本当に初めての体験だったので、すごく難儀しました。とにかく人間の動きに近いロジックでちゃんとカードを使うという方向性で調整していきましたね。常に最適解を導くのではなく、ところどころ曖昧な判断をするようにしたりとか、一気にグレードを落として淡白なプレイをすることもできるようにしたりとか。

今現在でも同じような考え方で開発が続いているのですが、最初は本当に大変でしたね。まずプログラマーさんにそういったロジックそのものを理解していただくところからスタートになりますし、状況によってどのカードを使うかの評価自体も変わりますから、条件付けもかなり複雑になります。

―――実際にプレイしているところでは、たまにおや?と感じる部分があるものの、ほぼ違和感なくカードゲームで戦えているのは本当にすごいと思います。

松浦氏:

今となっては笑い話ですが、最初の頃は《コッコ・ルピア》が元気よく相手のシールドに攻撃しに行っちゃってたんですよね。相手のクリーチャーが居ても「いくッピよォ!」って。「待って待って!今攻撃したら次のターン攻撃されて破壊されちゃうでしょ!」と画面の前で頭を抱えていました(笑)

「こういった場面では攻撃できないようにできませんか?」みたいな話をたくさんしました。逆に攻撃しないような調整をし過ぎてしまうと、今度は全く攻撃しないお地蔵様みたいになってしまいましたし。こういったAIの調整はひたすら手探りで進めていましたね。

デュエプレにはルピコに自分のデッキを持たせて対戦できる『トレーニングモード』があるので、CPで人間の思考を再現したいと思っていました。お友達と戦っているようなリアクション、感覚を味わって欲しいというところで、人間っぽさにはすごくこだわりました。

時々強い動きをしすぎて困る時もあるんですけどね・・・。「シティバトルめちゃくちゃ強くない!?」みたいな(笑)

第1弾は自然文明の調整から始まった

―――ここからはデュエプレの歴史をなぞりながらお話を聞いていければと思います。第1弾の時点で《二角の超人》や《光輪の精霊 ピカリエ》といった、当時のデュエル・マスターズでは存在しなかった、いわゆる未来のカードが収録されていました。こういった未来のカードの収録というのは、どういった経緯や過程があったのでしょうか。

松浦氏:

最初に私が作った第1弾のカードプールには当然いなかったですね。当時は、自然文明のSRカードの選定に苦戦していました。《大勇者「ふたつ牙」》の収録は既に決まっていたのですが、まだ他の自然のSRカードが決まっていませんでした。

私は最初、ベーシックカードと、第1弾から第3弾までのカードリストを作ったんです。そのカードリストでは、第1弾のSRで《大昆虫ガイアマンティス》を配置していました。

しかしベーシックの自然をもう少し強くしたい、という理由で、《大昆虫ガイアマンティス》をベーシックに移動することに。

また、テストプレイを進めていく中で、「ボルメテウスコントロール」のようなコントロールデッキや、「火水ヴァルボーグ」といった速攻デッキが強く、速攻にもコントロールにも該当しない、ミドルレンジのデッキが苦戦している印象がありました。

そこで、自然文明で中盤のバリューを担保できて、黎明期の環境にいても問題のない種族や能力の方向性のカードを検討した結果、最終的に辿り着いた先が《二角の超人》でした。

あと、《二角の超人》と一緒にやってきたのは《光輪の精霊 ピカリエ》と《地獄の門番 デスモーリー》ですね。

第1弾の最大のミッションは、最初のタイトル画面で映っていた、《聖霊王アルカディアス》《クリスタル・パラディン》《悪魔神バロム》《ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン》《大勇者「ふたつ牙」》の5枚が、気持ちよく遊べる対戦環境を作ることでした。

当時のTCGを遊んだことがある人なら分かると思いますが、《聖霊王アルカディアス》と《悪魔神バロム》って進化元を用意するのが本当に大変なんですよね。もちろんエンジェル・コマンドやデーモン・コマンド自体はいましたけど、コストが重いクリーチャーが多く、なかなか進化するのが難しいというのが課題でした。

その課題をクリアするには「進化しやすいように軽量の進化元を用意する」ことがマストだったのですが、そこで最終的に白羽の矢が立ったのが《光輪の精霊 ピカリエ》と《地獄の門番 デスモーリー》でした。

―――この2枚はスペックが高かったので、当時かなり使われていました。

松浦氏:

実のところ、私はTCGで《磁力の使徒マグリス》を好んで使っていた人間でして・・・、《光輪の精霊 ピカリエ》は「ええええ!つっっよ!」みたいな反応をしていました(笑)

でも、確かにこのカードたちを収録したことで、《聖霊王アルカディアス》と《悪魔神バロム》はかなり使いやすくなり、しっかり活躍できるようになったと思います。

第3弾を席巻したボルバルザークとダイヤモンド・ブリザード

―――そういった調整がユーザーから好評となっていた中、第3弾で登場した《ダイヤモンド・ブリザード》が環境を席巻していきました。

松浦氏:

ここで真っ先に《無双竜機ボルバルザーク》の名前が挙がらないのが本当におかしいですね・・・。

―――TCGではプレミアム殿堂入りしている《無双竜機ボルバルザーク》を実装するという試みはかなり苦労されたかと思いますが、《ダイヤモンド・ブリザード》はその影響もあってというところなのでしょうか。

松浦氏:

そうですね。《ダイヤモンド・ブリザード》に限らず、第3弾全体が間違いなく《無双竜機ボルバルザーク》の影響を受けました。この《無双竜機ボルバルザーク》というカードには、とにかく膨大な時間とコストを割きました。

何十パターン試したのか、もうわからないですね・・・。マナコストもパワーも、追加ターンを獲得する条件も様々に試しました。本当にいろんなパターンを試していく中で、ただ唯一一貫していたのは「強制敗北だけは絶対にさせない」というところでした。

「《無双竜機ボルバルザーク》を出したら確実に自分か相手が負けて、そのゲームが強制的に終わってしまう」というのは絶対に是正しよう、という方針でした。

ただ、調整を施すにしても、《無双竜機ボルバルザーク》らしさ、そしてヒロイックに勝利するという強さとカッコよさは最大限に残さなければというところで・・・。ずっと議論が白熱していた当時の日々のことを思い出しますね。

―――様々な調整を経て能力こそ大幅に変わりましたが《無双竜機ボルバルザーク》らしいヒロイックな強さという部分はしっかり残っていました。

松浦氏:

採用されるデッキの傾向も含め、TCGの《無双竜機ボルバルザーク》とはかなり違う姿になりました。ですが、少しでもこの《無双竜機ボルバルザーク》のヒロイックなところを残せたのではないかなとは思っています。

―――デュエプレのマナシステムも相まって、『ハンデスボルバルザーク』のように火と自然のカードが《無双竜機ボルバルザーク》のみといったデッキも登場しましたね。

松浦氏:

良くも悪くも、本当にデュエプレのマナルールが大きく影響を及ぼしましたね。文明の管理も楽なので、色んな《無双竜機ボルバルザーク》デッキが生まれました。

そういえば、この手のデッキにはよく《二角の超人》が1枚だけ採用されていたりしましたよね。そういったところも、本当に『THE デュエプレのデッキ』だなぁと当時感じていました。

―――そして《無双竜機ボルバルザーク》の横では《ダイヤモンド・ブリザード》が話題になり、約2週間で能力調整を行うことになってしまいました。

松浦氏:

《ダイヤモンド・ブリザード》に関しては実力不足を痛感させられました。あまりにも分析が足りていなかったと反省しています。実は、《ダイヤモンド・ブリザード》は実装スケジュールの締切ギリギリのタイミングまであの能力ではなかったのです。

ランクマッチのデータを分析しつつ、第3弾について見直すタイミングを設けた時のことです。

第2弾は《光器ペトローバ》擁する種族コントロールと、《悪魔神バロム》のコントロールが躍進を遂げるシーズンになり、第3弾は《無双竜機ボルバルザーク》擁するデッキが環境のトップに君臨するという見立てでした。環境がかなりコントロールに傾倒する懸念があり、アグレッシブなデッキ、できれば速攻デッキにアップデートが必要だろうと。

そこで我々が期待を寄せたのが《ダイヤモンド・ブリザード》でした。

《ダイヤモンド・ブリザード》は、松本しげのぶ先生の漫画にてK (キルミー)というキャラクターが使っていまして。《冒険妖精ポレゴン》や《火炎流星弾》といった「THE・速攻」なカードたちで畳みかける、まさに今欲しい要素がたっぷりの速攻デッキの切り札として、《ダイヤモンド・ブリザード》が君臨していました。

「K(キルミー)のデッキが再現できたら、環境目線にも原作ファン目線でも嬉しい」という考えが私の中に芽生え、《ダイヤモンド・ブリザード》の再開発に急ピッチで乗り出したのです。

ただ、墓地だけでなくマナゾーンのスノーフェアリーも手札に移動させるあの能力は、非常にデッキ構築やプレイングが難しく。当初はそこに面白さを感じられる方に向けたカードにするつもりだったものの、我々の求める姿はもっと遊びやすいものへと変貌しておりましたので、《ダイヤモンド・ブリザード》に大手術を実行することとなったのです。

―――そこで「マナと墓地からスノーフェアリー全回収&マナ加速」という能力が出てきたと。

松浦氏:

「何を言っているんだ?」と思われてしまうでしょうが・・・。

はっきり言って検証不足でした。これだけ思い切った能力変更をするには、あまりに時間もコストも足りなかったなと、今でもずっと思っています。これは完全に運営として、そして開発チームとして本当に良くなかったと大反省しています。

―――能力調整後も活躍し続け、まさにデュエプレを象徴するカードだった《ダイヤモンド・ブリザード》ですが、2025年4月にて遂にDP殿堂入りとなりました。

松浦氏:

いやー・・・、《S級原始 サンマッド》が来ましたね。もう覚悟していました。ええ、分かっていました。

「ダイヤモンド・ブリザード》がいるから」という理由で《S級原始 サンマッド》に調整を施すのは良くないと考えていました。

やはり別のカードのために能力を変更することはしたくなかったですし、《S級原始 サンマッド》のデザインコンセプトと向き合うためにも、《ダイヤモンド・ブリザード》との相性には目を瞑りました。

そして《S級原始 サンマッド》をお出しした結果、やはり《ダイヤモンド・ブリザード》はDP殿堂入りを果たすこととなりました。

正直、私個人としては、《ダイヤモンド・ブリザード》を4枚使えるデッキをずっと残したいという気持ちはかなり強かったです。デュエプレを語る上で《ダイヤモンド・ブリザード》は欠かせない存在であり、『All Division』の舞台に居続けて欲しかった。

・・・と言いつつ、《ダイヤモンド・ブリザード》が1枚だけになったとしてもスノーフェアリーデッキはまだまだ強そうだなと思っていたりもします。《ダイヤモンド・ブリザード》の新たな活躍を期待しています。

あの頃のデュエル・マスターズではないIFの世界

―――もちろんそれまでも未来のカードの実装等ありましたが、ユーザー目線としては《ダイヤモンド・ブリザード》や《無双竜機ボルバルザーク》から「デュエル・マスターズ プレイスとしての歴史」へ大きく分岐したと感じましたし、結果として成功していると思っています。こういったオリジナルの歴史へシフトする中で苦難などはあったのでしょうか。

松浦氏:

正直私の中では、既に第1弾から「あの頃のデュエル・マスターズ」とは違った世界だなと感じていました。《聖霊王アルカディアス》や《悪魔神バロム》といった象徴的な切り札を活躍させるために、《光輪の精霊 ピカリエ》や《地獄の門番 デスモーリー》を未来から持ってくるぐらいのカードプールの調整を施していたので、第1弾から既にIFの世界を歩んでいるという認識はとても強かったです。

私は原理主義者で、かつTCGのデュエマが大好きだったので、能力を変えるとか時系列を変えるとか、そういうのが結構嫌なタイプでした。なので、最初そういった部分ですごく苦労したんです。

ただ、そもそもバトルゾーンに制限があり、マナのルールも少し異なり、能力や効果の解決もある程度自動化されている。かなりTCGと異なるルールなんだから、これに対してカード達をフィットさせるための調整は必須だなと思い直しまして。それからはもう割り切って進み始めました。なので、私の中でデュエプレはもう最初からIFの世界だな・・・と。

意図した訳ではなかったですが、結果として《ダイヤモンド・ブリザード》や《無双竜機ボルバルザーク》が収録された第3弾は、よりTCGと違うルートへ進んだ分岐点だったんだろうなと思います。

念願の大会『BATTLE ARENA』

―――そして1年目の9月に公式大会『BATTLE ARENA』が初開催されました。こちらの企画は松浦氏が大会好きというところもあり、最初から構想が進められていたのでしょうか。

松浦氏:

もちろん最初から進めておりましたし、それこそオフライン大会の構想もありました。ただ、コロナ禍ということもあり、オンライン大会に切り替えることになりましたね。ここはDCGであることに助けられました。

『BATTLE ARENA』という名前は、もうお気づきの方もいるかと思うのですが、松本しげのぶ先生の漫画『デュエル・マスターズ』から頂戴したんですよ。勝舞くんたちが出る全国大会のバトルアリーナからお名前をいただきました。

最初は違う名前も提案されていたのですが、ここはわがままを言いました。「絶対に『BATTLE ARENA』が良い!!!」って(笑)

勝舞くんたちが使ったカードで、勝舞くんたちみたいにライバルと優勝を争う。そういう大会ですから、この名前以外ないと思っていました。

『New Division』と『All Division』

―――そして12月にはデュエプレ1周年を迎え、TCGにはなかった『New Division』と『All Division』という制度が生まれました。こちらはどういった経緯で企画されたのでしょうか。

松浦氏:

これは最初から企画としてありました。1周年あたりで入れようという方向で話が進んでいました。

TCGの方でもブロック構築(※1)や2ブロック(※2)というフォーマットがあります。これらはそのカードプールだからこそ生まれるデッキや遊び方があって、何よりその年代のカードがよく活躍する、個人的にも大好きなフォーマットです。

当時の代表的なカードで思う存分戦ってほしいデュエプレに、この方向性は合っていると考えていました。

※1 ブロック構築:指定されたブロック・シンボル(カードの右下にある模様)を持つカードと、それと同名のカードのみ使えるフォーマット

※2 2ブロック:その年と1年前のブロック・シンボルを持つカードと、それと同名のカードのみ使えるフォーマット

そして何よりも、新規のユーザーがたくさんのカードを覚えて、揃えて・・・というハードルを低くして、より遊びやすくなるようにというのも理由として大きかったです。

デュエル・マスターズに限らずですが、カードゲームってどんどんパックがリリースされるので、覚えることがたくさん増えていくんですよね。やっぱり過去のカードを把握するのはすごく大変だと思いますし、カード生成ができるDCGとはいえカードを集めるのだって大変ですから。

―――ローテーションの概念が生まれたことにより新パックリリース時のいわゆる『ND落ち』も注目されるポイントになっていましたね。

松浦氏:

もちろん環境調整が難しいところもあるんですけど、そこでユーザーたちが「次アレが落ちて代わりにアレが来るからデッキを変えなきゃ」といったように、環境の移り変わりを楽しめるという要素が生まれていたので、導入してよかったなと思っています。

デュエプレ独自路線を確実にした不死鳥たち

―――1周年と同じ頃、カードパックとしてはTCGの不死鳥編(スペクタクル・ノヴァ)に当たる第7弾パックがリリースされました。

松浦氏:

デュエプレ自体が、どんどんTCGと異なる歴史を歩み始めたぞと思われたのはこのあたりでしょう。

フェニックス達の活躍ですね。今では「デュエプレといえば」みたいなキーワード能力になっているかもしれませんが、第4弾から実装された能力である『シンパシー』をフェニックスたちに持たせました。

あの頃の憧れだったSRカードって、なかなかそれで勝つことが難しかった。《超神星ヴィーナス・ラ・セイントマザー》や《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》は召喚すら難しくて、いわゆるロマン砲みたいな感じで。《超神星マーキュリー・ギガブリザード》と《超神星プルート・デスブリンガー》くらいじゃないでしょうか・・・。あれらはグランド・デビルのフィニッシャーとして使えた方だった。

かなり大胆な調整が必要なことは間違いがなかったですが、あの頃の憧れだったフェニックスたちときっちり向き合わないことには不死鳥編を羽ばたかせられないなと思っていたので、Wizards of the Coastさんに相談させていただいて、だいぶ攻めた調整をさせていただきました。

結果的にフェニックスたちは惚れ惚れするくらいカッコよく活躍してくれて。《超神星アポロヌス・ドラゲリオン》に至ってはDP殿堂入りを果たすまでに突き抜けましたが・・・。それでも、フェニックスのチャレンジはやってよかったなと思っています。

デュエプレシステムの根幹となった「ゴッド」

―――そして、TCGの極神編(バイオレンス・ヘヴン)にあたる第8弾パックで実装されたのがゴッドでした。こちらは完全にデュエプレオリジナルの『G・リンク』としてカスタマイズされたカードですが、こちらはどういった経緯で企画されたのでしょうか。

松浦氏:

フェニックス同様、「ゴッドは絶対に活躍させるぞ!」と決心していました。ゴッドというテーマは人気でしたし、漫画でDr.ルートが顕現させた《竜極神ゲキメツ》、超カッコ良かったですよね。あれは絶対に追体験していただかなければと強く思っていました。

「2枚のゴッドを合体させて1枚のカードに集約する」という発想は、カードパワーの調整的な観点と、運営ポリシー的な観点の両方から出た発想でした。

ゴッド単体の調整はなかなか難しかったです。

ゴッドでいっぱい遊んで貰おうとすると、それぞれのゴッドを別々でデッキに入れなければいけないので、デッキをかなり圧迫します。そして、『G・リンク』相手のゴッドを隣に出さなければフルスペックを発揮できないところも、カードパワーを整える上で大きな課題となりました。

そして、レアリティの問題もございました。2枚を揃えて完成させるゴッドは、カードを集める段階でも大変です。SRやVRといったレアリティを維持しつつ、遊びやすくするためにはどうすればいいのか、と。

そんな中で「TCGではできない挙動ではあるものの、DCGだからできる手段として2枚のゴッドを1枚のカードに集約させるのもアリなんじゃないか?」というヒラメキが生まれまして、デュエプレ版のゴッドのシステムが生まれました。

このヒラメキは、今後のデュエプレのカード開発において非常に重要なものになります。

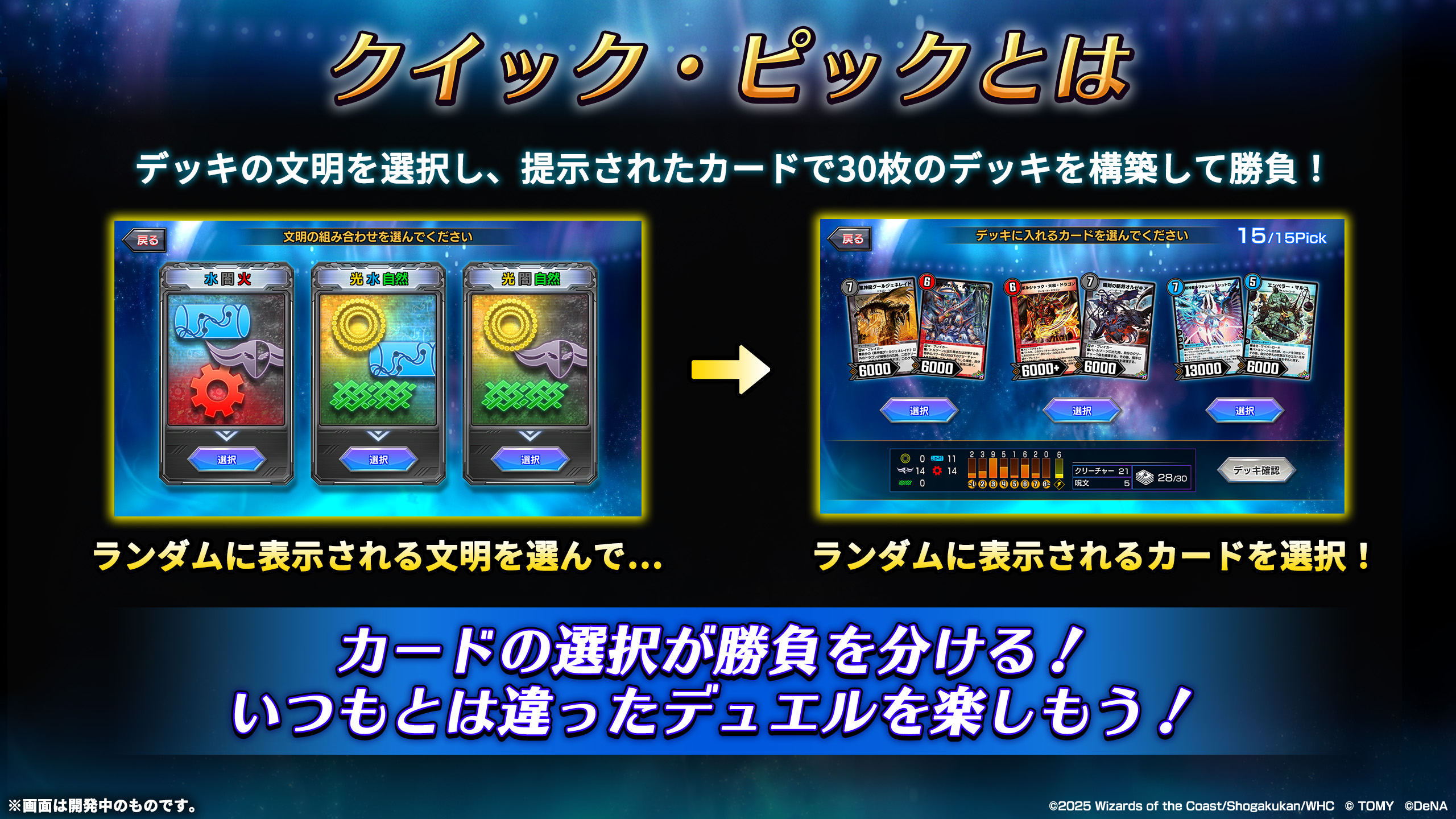

クイック・ピックは本来初期実装予定だった

―――そして2年目の10月には新モードの『クイック・ピック』が実装されました。こちらはどういった経緯で実装に至ったのでしょうか。

松浦氏:

実は、クイック・ピックは最初から実装したかったのです。実装したかったのですが、当時のデュエプレには他にやらなければならないこと、そして課題が山積みでした。やっとクイック・ピックに着手できる目途が立ったのは2年目でしたね。

―――本来の予定から約3年近くの年月をかけてようやくの実装と。

松浦氏:

クイック・ピックみたいな遊び方、めちゃくちゃ面白いんですよ。その場でパックを剥いて、出たカードでデッキを組んで遊ぶ・・・いわゆるリミテッドと呼ばれる遊び方、個人的にとても好きで。

これは私だけではなく、Wizards of the Coastの皆さんもお好きでして。早くデュエプレでリミテッドやりたいですね、といつもお話ししていました。

デュエル・マスターズの黎明期は、リミテッドで遊ぶ文化がまったくありませんでした。「リミット10」という、10パック買ってその中からデッキを組むという公認イベントが開催されたのは戦国編(バトル・ギャラクシー)の頃で、あれには飛びつきましたね(笑)

戦国編よりも前のパックで、それこそ黎明期のパックでやってみたいなって思いも常々ありました。でも、そんな古いパックはなかなか手に入りませんし、その夢をかなえることはできずにいました。

―――小さい頃はBOXどころかひと月に数パックしか手に入れられず、カードすら揃えることすら難しいというところがありましたね。

松浦氏:

当時の追体験もさることながら、「あの時できなかったことをやれる」というのがデュエプレの良さだと思っています。なので、是非黎明期のリミテッドをデュエプレで実現したいと思っていたのですが、結果として極神編の時期になってしまいました。「リミット10」が始まった戦国編のひとつ前、ですね(笑)

そのリベンジを兼ねて、5周年のタイミングで第1弾から第6弾までのクラシカルなカードプールでクイック・ピックを開催させていただきました。開発チームにわがままを言ってしまいましたが、やっぱり面白かった!!絶対またやりたいなと思っています。

まずはレンタルデッキで楽しんで欲しい

―――また、2021年8月には『レンタルデッキ』が追加されました。ゲームが複雑化する中で初心者が遊び始めやすいように実装されたものかと思うのですが、こちらはどこから企画されたのでしょうか。

松浦氏:

「このゲーム、ひいてはデュエマの面白さが伝わらないまま離脱されたらもったいない」というのが一番にありました。当時はゲーム内イベントの数も今ほど多くなく、カードを集めるハードルが高かったと思います。かつ、やっぱりカードゲームで一番難しいのは『デッキを組むこと』なんですよね。

―――確かに、ゼロからデッキを作るというのは、始めたばかりのユーザーにとって大きな壁になってしまう部分はありますね。使いたいカードがあっても、それをデッキにするのは難しい。

松浦氏:

大抵の場合、カードゲームを新しく始めるにあたって、デッキの組み方を教えてくれる存在って身近にいないんですよね。

一応、『おすすめ編成』という機能を使えば、AIがデッキを組んでくれますけど、それだと遊んでみたいと思ったカードが使えなかったりしますし、何よりAIが組んだデッキには限界があります。

なので、初心者の方に、新弾の面白いカードやデュエプレの面白いところに触れていただこうとすると、もう完成したデッキをお渡して遊んでもらうしかないと思ったのです。

とはいえ、都度デッキをプレゼントする訳にもいかない。最初の頃は周年でスーパーデッキをお配りしたりもしましたが、それも年に1度が限界。それでは足りない。

それなら毎バージョン、新しいパックが実装される度に、その新しいパックを味見できるデッキを貸し出せる機能を実装しようということで、レンタルデッキが生まれました。新しいカードやテーマを味見して「面白い!自分でも組んでみよう!」となるきっかけにして欲しいなと。

そして、ここに力を入れているカードゲームって他にあまりないんじゃないかなと思っていたので、デュエプレの強みにできるのではないかなと。

―――最近のレンタルデッキはかなり強く、人によってはレンタルデッキだけでランクマッチやイベントをクリアしているユーザーも見かけますね。

松浦氏:

最初のうちは、新しいカードの遊び方だけでも感じてもらえれば、というようなデッキをお出ししていたのですが、途中からは「これをタダで使えていいの!?」と感じていただけるようなレンタルデッキを全力で作っています(笑)次第に「レンタルデッキでマスター到達しました!」という報告の頻度が増えましたね。

でも、それがこのゲームの強みだと自負しておりますし、初心者の方もそうではない方も、是非レンタルデッキでたくさん遊んでみてほしいですね。

―――レンタルデッキでデュエプレに慣れて、「もっと内容変えてみたい!」と思ったら実際にカードを手に入れてもらう、といった流れが作れれば最高ですね。

松浦氏:

そうですね。レンタルデッキで遊んでいく中で「あのカードを入れたら面白いかも」と思ったら、それは既にデッキを組む力があるという何よりの証拠です。そうやって、デッキを組むことの面白さや、自分で組んだデッキで対戦する楽しさを感じていただけたら嬉しいですね。

再録のメリットを活かす『LEGEND OF PLAY‘S』

―――そして2周年のタイミングでは、再録パックとなる『LEGEND OF PLAY‘S』がリリースされました。再録パックというのはDCGではどうなのかな?と感じたところもありましたが、結果的には毎年恒例の人気パックとなっています。こちらはどういった経緯から企画されたのでしょうか。

松浦氏:

おっしゃる通りで、パックを購入する以外に、ポイントで生成することでもカードを獲得できるのがデュエプレの良いところなんですよね。なので、同じ再録パックといえど、TCGとDCGでは訳が違うというのは重々承知していました。でも、デュエプレの再録パックは私にとってすごくやりたかったことだったんです。

私はTCGで発売された再録パック「コロコロ・ドリーム・パック(※)」がすごく好きだったんですよ。学生時代にあれが登場してすごく助かりました。当時はカードを集めるのが本当に大変で・・・。そんな中で「とりあえずこれを買っておけば良い」という商品が出たのは当時本当に助かりましたし、衝撃的だったんですよね。しかも、収録されているカードが全部強い。

※コロコロ・ドリーム・パック:再録カードをメインに一部新規カードが数枚収録された期間限定生産の拡張パック

デュエプレでも、カードを生成できるとはいえ、これから入ってくるユーザーに向けて、「コロコロ・ドリーム・パック」のようなパックを作りたいと思っていました。

とはいえ、再録されるカードが既に登場しているイラストと全く同じイラストだったら、継続して遊んでくださっているユーザーは手に取る必要があまりない。「じゃあ全部イラスト違いのパックにしてしまおう!」と思い立った結果が『LEGEND OF PLAY‘S』です。

私はTCGで自分の好きなイラスト・絵違い版のカードでデュエル・マスターズを遊ぶのがすごく好きだったので、ユーザーにそんな遊び方を体験してほしいという気持ちが大きかったです。

更に言えばもう2つテーマがあって、1つは『デュエプレの歴史』。ユーザーの皆さんにご愛顧いただいたカードたちをギュギュッと集めて「懐かしい!」「そうそうこれこれ!」と噛み締めていただけるような商品を作りたかったのです。

もう1つは、ルピコをはじめとしたデュエプレのキャラクターのイラストが載ったカードが収録されているという、『デュエプレそのもの』を表すようなパックを周年で出したかった。よく使うカードに、デュエプレのキャラクターが映っていてほしい。私はずっと、カイトの《アクア・サーファー》が欲しかった!(笑)

そういったコンセプトで作ったのがこの『LEGEND OF PLAY‘S』でした。

結果として、ユーザーの皆さんからたくさんの喜びの声を頂戴できまして、本当に嬉しかったです。

-------------------------------------

前編はここまで!後編は後日公開!

後編では、3年目以降の出来事を振り返りつつ、「これからのデュエル・マスターズ プレイス」について伺います。

お楽しみに!

※後編は こちら !